トップページ » ワークフローシステムとは » 稟議書

稟議書とは?目的や書き方、最適なテンプレートもご紹介

稟議書とは

稟議書とは

稟議書とは、プロジェクトの開始や物品購入、契約締結など承認が必要な際に、その内容を説明し上層部へ回覧させ、承認を得るための書類です。

稟議書を作成する内容は、企業ごとに異なります。稟議書が承認されることで、承認された業務を進めることができます。

権限の低い人から高い人へ向かって稟議書は回されていくため、会社の規模が大きくなるほど承認者の数も多くなります。

承認までの流れ

稟議書の、一般的な作成〜承認までの流れをご紹介します。

申請者が稟議書を作成する

稟議書の番号を取得する

承認フローに沿って稟議書を提出する

一般的には上記のような流れで稟議書の承認が進んでいきますが、フォーマットや流れは企業によって様々です。自社にあったルールに基づいて運用していくことで、業務の定型化とスムーズな稟議の進行が期待できます。

稟議書の種類と書き方

外部発注する際には、契約内容が分かる契約書や見積書などを添付します。

稟議のメリット・デメリット

稟議のメリット

会議を開く手間がかからない

物品購入や新規の業者と契約締結をする際には、会社としての承認を得る必要がありますが、毎回会議を行って説明していては大変です。起案者や承認者のスケジュール調整や場所のセッティングなどにも時間や手間がかかります。稟議書として回議することで関係者を集めて会議する手間を省く事ができます。

現場の意見を反映できる

稟議書は一般的に、現場の従業員が作成することが多いでしょう。自身の考えた提案や計画を承認者や決裁者に届ける過程で現場の意見を伝えることができます。また、自身で目的や計画を考えることで、より施策やプロジェクトへの当事者意識が高まることが期待できます。

意思決定のプロセスが明確になる

企業の中で意思決定プロセスが明確になっていない場合、権限や責任の所在が曖昧になってしまいます。権限・責任の所在が曖昧であると、アイデアや意見、提案があったとしてもどのように共有すれば良いのかわからなくなり、現場の意見や稟議すべき内容の決定が滞ってしまいます。稟議書を用いた稟議の仕組みが整っていれば、意思決定プロセスが明確になり、現場からの意見や提案もあがってきやすくなるでしょう。

情報共有や問題点の発見につながる

稟議書という形で残すことで内容が整理され、会議内や日常業務上の会話で稟議内容を説明する場合に比べわかりやすく伝えられます。また情報共有がスムーズに進むため、思い違いなども少なくなることが考えられます。 稟議書を回覧する過程では、各関係部署の知見を活かした指摘・提案が加わっていくため、 申請内容がよりブラッシュアップされ、企業にとってより有意義な意思決定が可能になります。

稟議のデメリット

作成に手間がかかる

稟議書をあまり作成したことがない人や文章を書くことが苦手な人にとっては、内容や書き方で迷ってしまうことがあるかもしれません。テンプレートやフォーマット、記入例を充実させて負担を減らす工夫をしてみましょう。

意思決定までに時間がかかる

稟議書作成の手間や差し戻しによる修正、承認者不在による回覧の停滞など、承認作業がスムーズに進まないケースがあり、意思決定までに時間がかかりやすいことがあります。

責任の所在が曖昧になりやすい

稟議では複数の関係者が承認作業を行うため、一人ひとりの責任意識が薄まりやすく、問題が発生したときに責任の所在が曖昧になることがあります。

稟議を電子化するメリットとシステムを活用した稟議プロセス

稟議を電子化するメリット

稟議を電子化することで、上記のデメリットを解決し、より多くのメリットを享受できます。

電子化するメリットは主に以下の3つです。

意思決定の迅速化

従来の紙ベースの稟議では、承認者不在による回覧待ちや、誤字脱字などの入力ミスによる修正・差し戻しなどの無駄が発生しがちです。また、稟議書を誰に回付するべきかわからず、都度承認フローを確認しているケースもあるでしょう。 ワークフローシステムで稟議を電子化することで、ノートPCやスマートフォンなどのモバイル端末から場所を選ばず申請・承認を行うことができるようになり、よりスピーディーに回覧が進みます。 承認フローの自動判別も可能になるため、承認者が誰か悩む必要もなくなります。 また、入力内容の自動チェックも可能なので、入力ミスによる修正なども防ぐことができます。

意思決定の精度向上

稟議の電子化は、意思決定の精度向上にも効果が期待できます。 ワークフローシステムを導入することで、稟議データがシステム上に蓄積されていきます。 また、保存された過去の稟議内容は簡単に検索することができ、申請内容や承認・却下の理由についてもスムーズに参照可能なため、過去の稟議が社内に蓄積され、より精度の高い意思決定に役立てることができるでしょう。

テレワークでも決裁が可能に

ワークフローシステムで稟議や申請業務が電子化されることで、オフィスにいなくても業務手続きを円滑に進めることが可能になり、申請・承認業務のためだけに出社する手間や負担が軽減されます。

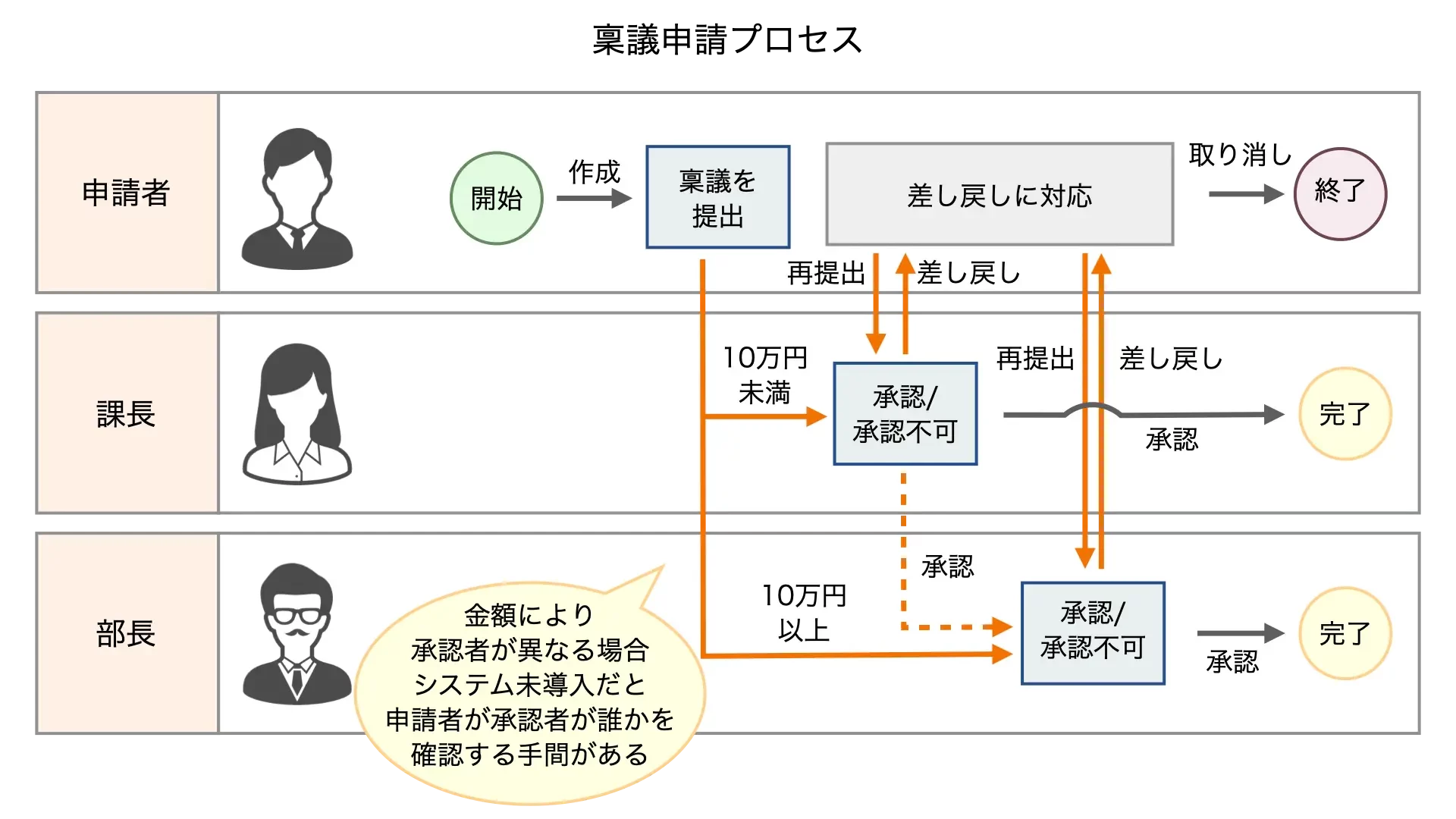

ワークフローシステムを活用した稟議プロセス

稟議フローは一般的に下記のようなプロセスをたどります。

申請内容・関連部署などにより、承認フローの工数や承認者が変化していくのが特徴です。

また、内容によっては、修正・差し戻し・拒否などのパターンも考えられます。

ワークフローシステムを活用することで、承認フローの変化に柔軟に対応でき、また書類の移動がないため承認・差し戻しなどの経過を簡単に進むことができます。

特に上記のプロセス図のオレンジ線は稟議書が人を行き来する流れのため、出張やテレワーク、会議等承認者不在による回覧の停滞などの場合に時間がかかってしまったり、人の移動のコストや負担がかかる可能性があります。

SmartFlowと稟議書

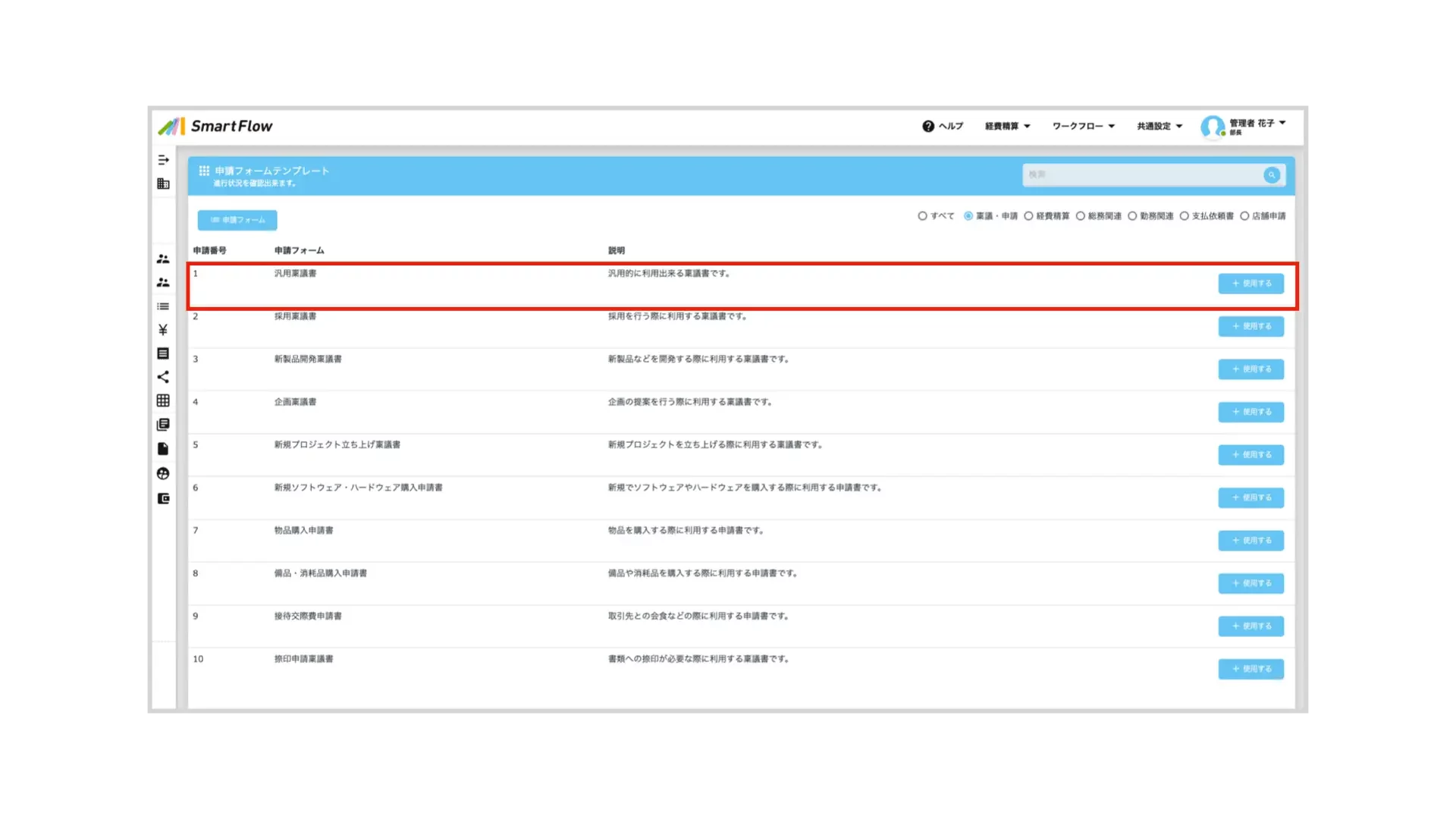

SmartFlowでは、

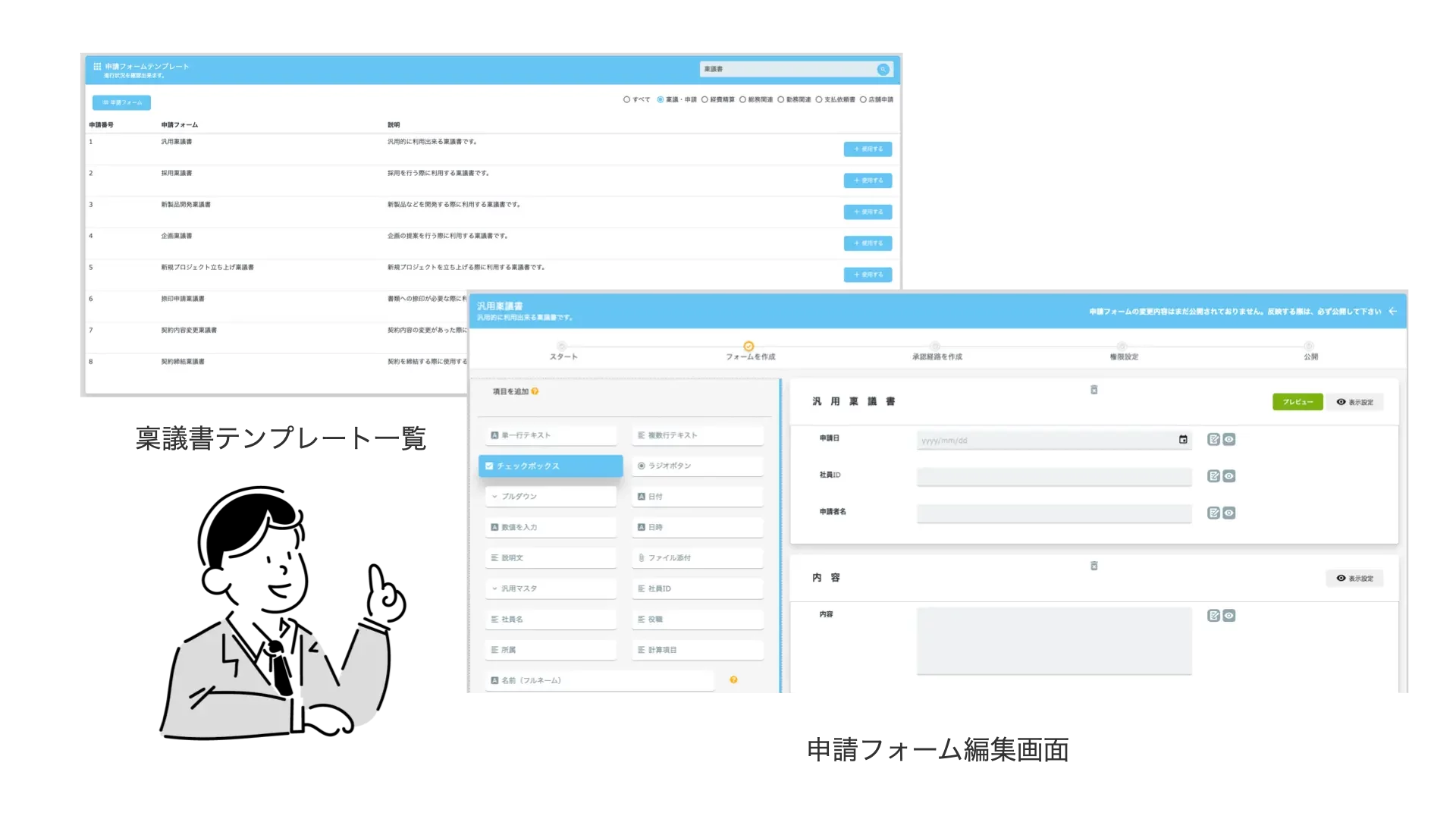

汎用稟議書、採用稟議書、新製品開発稟議書、企画稟議書、新規プロジェクト立ち上げ稟議書、捺印申請稟議書、契約内容変更稟議書、契約締結稟議書の8つの稟議書テンプレートがあります。

管理者は、申請テンプレートを選択し、稟議書・申請書→汎用稟議書から「使用する」をクリックしてください。

SmartFlowで稟議書を活用するポイント4つ

ポイント1

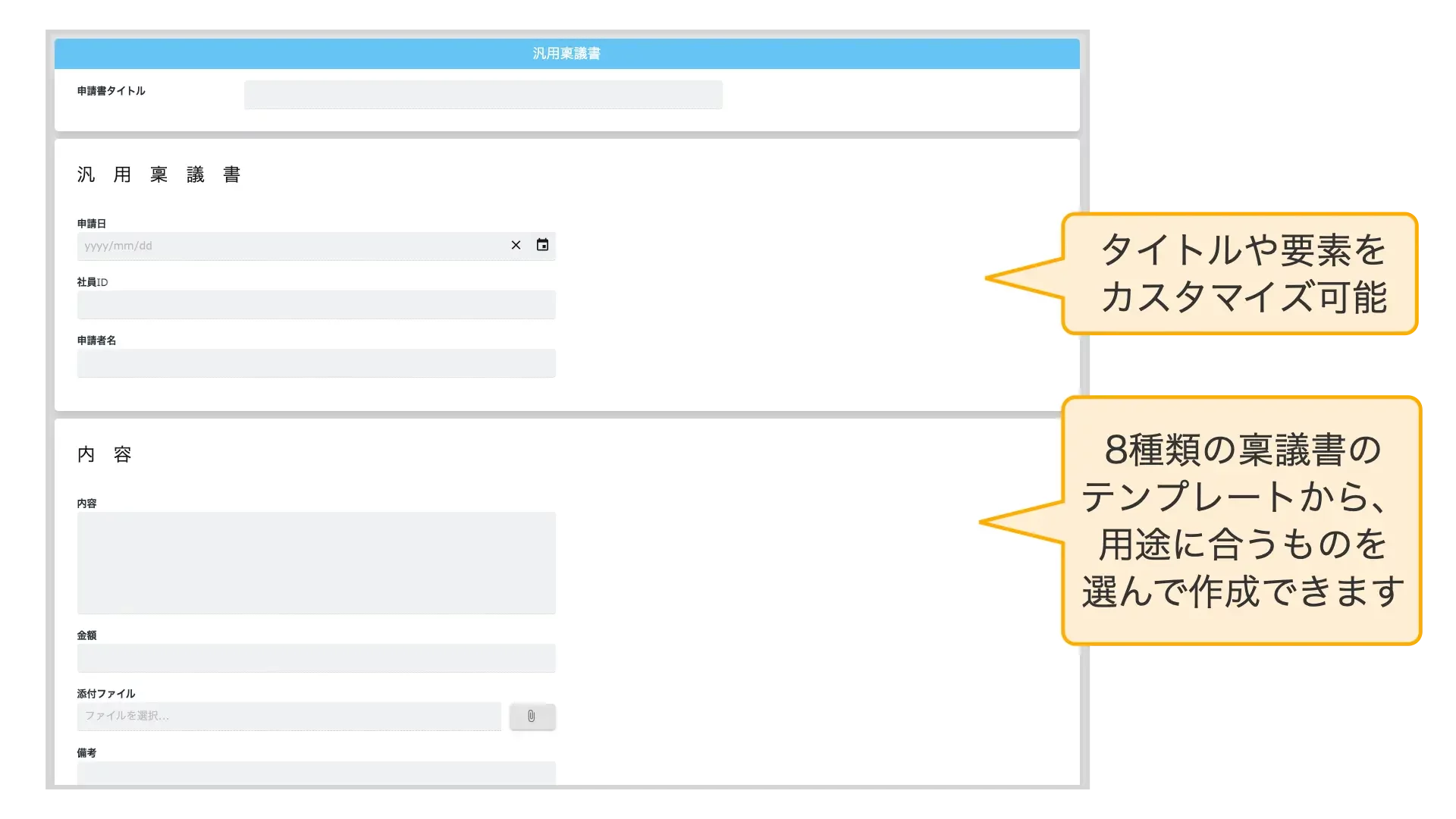

簡単に申請フォームを作成でき、既存の稟議書のままシステム化可能

多数あるテンプレートから作成したい稟議書に近いものを選択すれば、不足項目を追加するだけですぐに運用可能です。

ポイント2

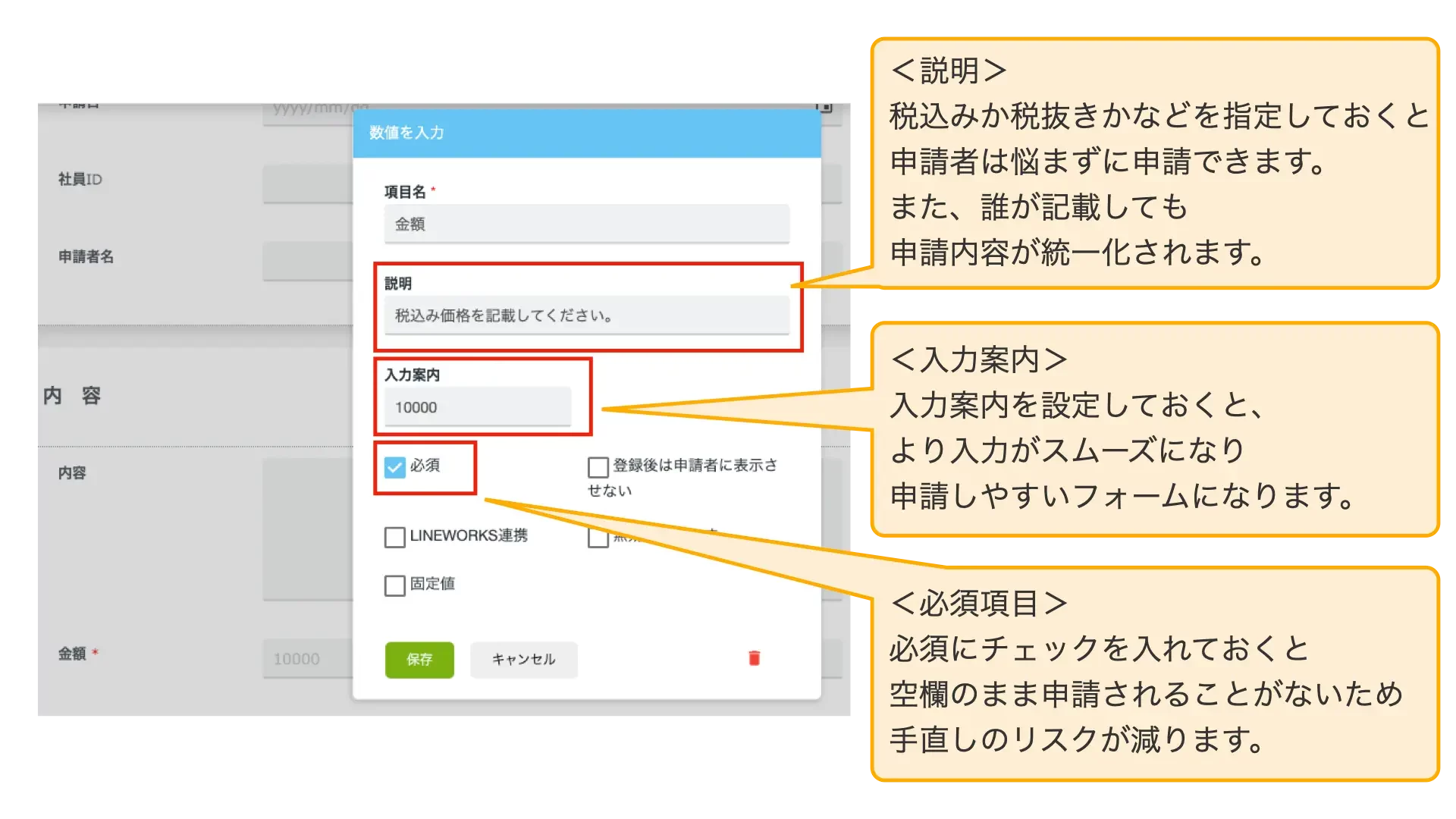

入力補助や入力制限機能で、記載ミスを防ぎ素早い意思決定をサポート

ポイント3

申請内容によって承認フローを自動で判断、権限設定で細かい表示/非表示項目の設定も可能

ポイント4

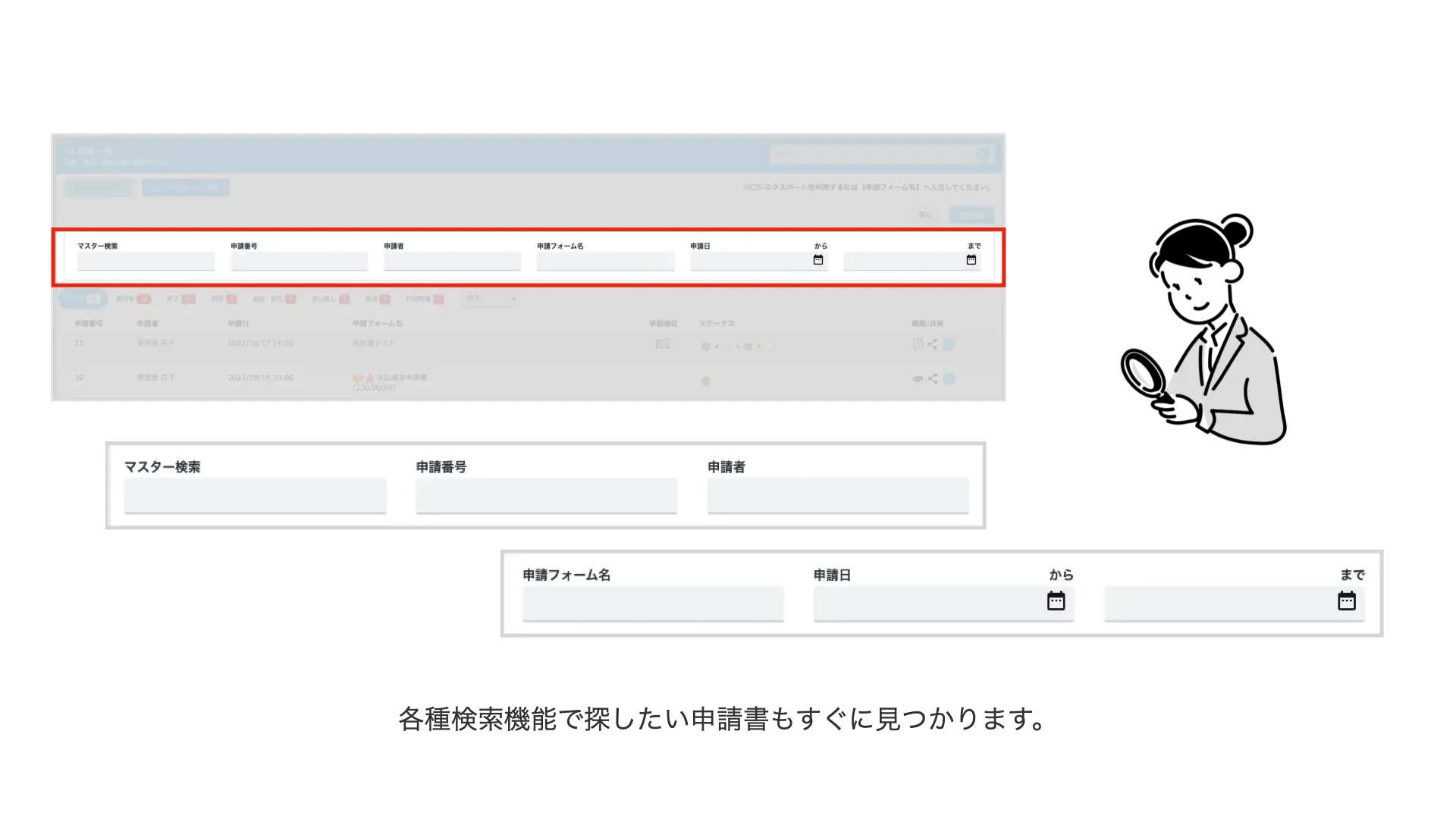

検索機能で過去の稟議書もすぐに見つかる