トップページ » ワークフローシステムとは » 休暇届

休暇届とは?書き方や届出理由、最適なテンプレートもご紹介

休暇届とは

休暇届は、従業員が会社や組織から休暇を取得する際に提出する書類です。従業員と管理者の双方にとって、休暇のスケジュールやスタッフの配置などを調整するために必要なものとなります。

多くの場合、企業や組織は、従業員が休暇を取得する前に、一定期間前に休暇届を提出することを求めます。休暇届には、有給休暇、特別休暇、病気休暇、育児休暇など、さまざまな種類の休暇が含まれます。

休暇届の書き方

休暇届の書き方は、企業や組織によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような項目が含まれます。

届出日

休暇届を提出する日付を記入します。

宛先

休暇届の提出先の部署や担当者を記入します。

氏名・所属部署

休暇を申請する従業員の氏名と所属部署を記入します。

休暇の種類

有給休暇、特別休暇、病気休暇など、申請する休暇の種類を記入します。

休暇の期間

休暇を取得する期間を開始日と終了日で明確に記載します。

休暇理由

休暇を取得する理由を簡潔に記載します。

連絡先

緊急の場合に連絡が取れる電話番号やメールアドレスなどの連絡先を記入します。

署名・捺印

休暇届を提出する従業員の署名と日付を記入し、企業や組織の担当者が確認のために捺印します。

以上の項目が基本的な休暇届の書き方となります。企業や組織によっては、休暇届の書式が定められている場合もありますので、事前に確認してから書類を作成することをおすすめします。

法定休暇とは

法定休暇とは、法律で定められた休暇のことで、企業は従業員から請求があった場合は必ず法定休暇を与える義務があります。

例えば、法定休暇である年次有給休暇は、勤続年数や所定労働日数に応じて付与される有給休暇であり、賃金を保障しながら労働が免除されます。

一方、労働基準法や育児介護休業法といった法律で定められた休暇であっても、「有給」ではなく「無給」の休暇があります。

そのため、企業の判断によって、有給にするか無給にするかを決められます。

年次有給休暇(労働基準法第39条)

年次有給休暇とは、賃金が支払われる休暇のことです。「年次」とあるように、1年ごとに一定の日数が与えられます。年次有休、年休、有休、有給休暇などと略称で呼ばれることも多い休暇です。

生理休暇(労働基準法68条)

生理休暇は、生理日の就業が困難な女性が請求したときに、取得できる休暇です。雇用形態や勤務形態を問わず、すべての女性労働者が取得可能です。

妊娠休暇・通院休暇(男女雇用機会均等法第12条)

妊娠中の従業員から健康診査の要望があった場合、企業側は移動時間を含めて通院時間を十分に確保する義務があります。

産前産後休業(労働基準法68条)

産前産後休業とは、出産の前後において取得できる休暇のことで、正確には産前休業と産後休業に分かれています。一般的に産休と呼ばれることが多いです。

子の看護休暇(育児介護休業法第16条)

子の看護休暇は、小学校入学前の子どもがケガや病気をした場合、通院や看病などを理由に取得できる休暇のことです。

介護休暇(育児介護休業法第16条)

介護休暇とは、要介護状態になった両親や兄弟などをサポートするため、事業主に申し出ることにより取得できる休暇です。

出生時育児休業(育児介護休業法第5条)

出生時育児休業とは、従業員が子どもの出生から8週間以内に、最大4週間まで取得できる育休制度です。「パパ休暇」制度に代わって、2022年10月からスタートした新制度です。

育児休業(育児介護休業法第5条)

育児休業とは、子どもを育てるために1歳になるまで連続して取れる休業のことです。基本的には、雇用形態や性別を問わず取得が可能です。

介護休業(育児介護休業法第11条)

介護休業とは、要介護状態になった両親や兄弟などの介護のため、事業主に申し出ることにより取得できる休業のことです。対象家族1人につき通算93日、3回まで分割して取得可能でなため、介護休暇と比べまとまった日数を休むための制度と言えます。

裁判員休暇(労働基準法第7条)

裁判員休暇は、従業員の方が裁判員等に選ばれた場合に,裁判員の仕事に必要な休みが取得できる制度です。労働基準法第7条に、使用者は従業員から裁判員のための休暇の請求があった場合には拒んではならない旨が記載されています。

特別休暇(法定外休暇)とは

特別休暇(法定外休暇)とは、企業独自の福利厚生として用意された休暇です。法律上、絶対に与えなければいけない義務はありません。

法的な義務がない休暇なので、それを有給にするのか無給にするのかは、企業が自由に決めることができます。

特別休暇のメリットは、企業・従業員双方に考えられます。

■企業にとってのメリット

生産性の向上が期待できる

人材が確保しやすくなる

企業イメージの向上につながる

■従業員にとってのメリット

病気などをしたときに休みやすい

家族や自分のために時間を使いやすくなる

自身のスキルアップの時間がとりやすくなる

心身の健康を維持しやすくなる

特別休暇について、いくつかご紹介します。特別休暇は企業独自の福利厚生なので、独自の運用ルールで様々な休暇を採用している企業もあります。

夏季休暇

夏季休暇とは、一般に8月のお盆休みや一定期間中に取得できる夏季休暇のことです。

年末年始休暇

年末年始休暇とは、大晦日やお正月といった年末年始の時期に取得できる休暇のことです。

結婚休暇

結婚休暇とは、従業員本人が結婚する場合に取得できる休暇のことです。

忌引休暇

忌引休暇は、従業員本人の配偶者や身内に不幸があった場合に取得できる休暇のことです。

妊娠休暇(法定外)

妊娠休暇とは、妊婦自身やお腹の中の赤ちゃんの健康のため、妊婦中に体調が悪い時などに使える休暇のことです。つわり休暇と呼ばれることもあります。

私傷病休暇

私傷病休暇とは、仕事以外でのケガや病気により、勤務できない従業員が、回復するまで取得できる休暇のこと。

リフレッシュ休暇

リフレッシュ休暇とは、勤続年数が長い従業員が取得できる休暇のこと。

アニバーサリー休暇

アニバーサリー休暇は、従業員や家族の誕生日や結婚記念日などに取得できる休暇のことです。

サバティカル休暇

サバティカル休暇とは、元々はヨーロッパで広く利用されていた休暇で、ある程度継続勤務年数のある労働者に対して、1ヶ月以上から1年程度の長期休暇を与える休暇のことです。

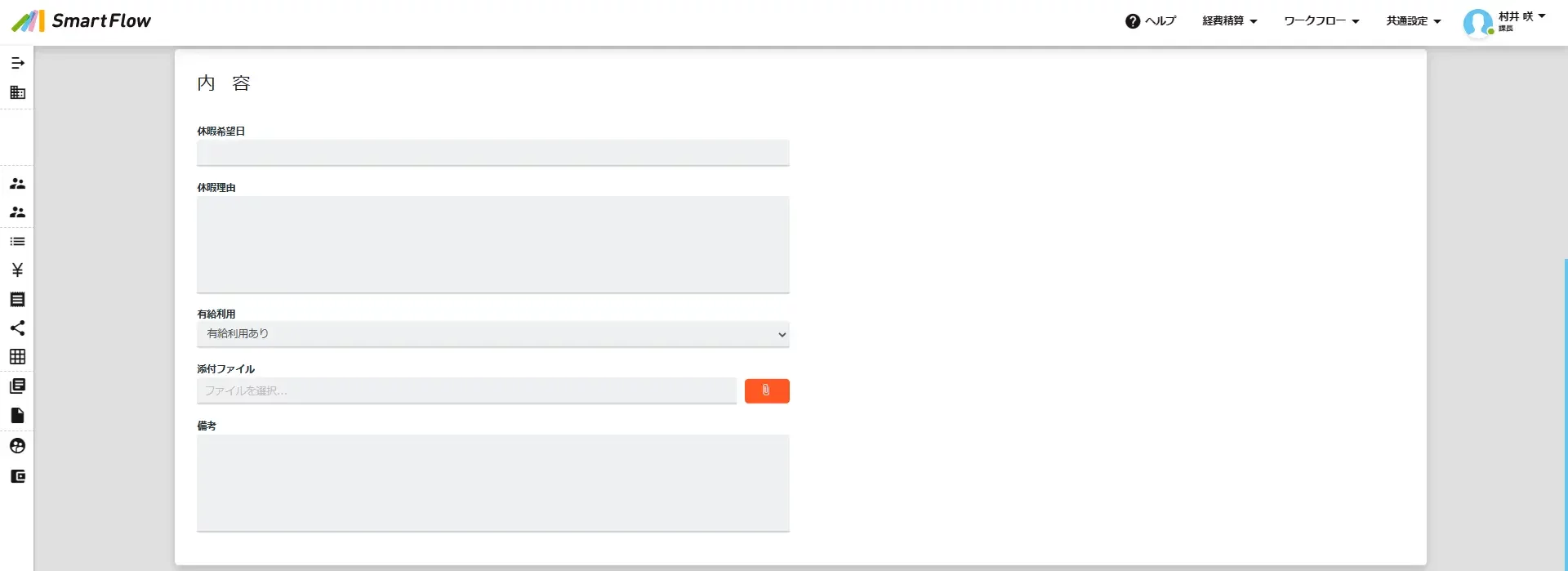

SmartFlowと休暇届

SmartFlowでは、休暇届のテンプレートがあるので、管理者は、コピーして簡単に作成することができます。

休暇届は、届出日、所属、氏名、休暇区分、日時、事由、時期変更欄、承認欄の項目が作成されます。

作成された項目を元に、会社規定に則って、柔軟にカスタマイズして運用することができます。